Blessures musculo-squelettiques au tennis

- 08/10/2019

Ces dernières décennies, le tennis, en particulier, et les sports de raquette en général, ont connu une augmentation significative de leur audience, se maintenant parmi les dix sports les plus pratiqués en France. Les pathologies musculo-squelettiques associées au tennis sont très variées et, bien qu'elles puissent se manifester de manière aiguë, sont généralement causées par des microtraumatismes répétés :

Le membre supérieur est de loin la zone anatomique où l'on retrouve le plus de blessures, et au sein de ce groupe, l'épaule est l'articulation la plus touchée.

La colonne vertébrale est probablement la deuxième zone la plus fréquemment touchée. La pratique du tennis soumet la colonne vertébrale à des hyperflexions, hyperextensions et rotations, qui entraînent souvent divers types de blessures.

D'autres articulations, comme les chevilles, les genoux, les pieds et les hanches, sont également soumises à des surcharges et subissent donc diverses blessures.

Quelles sont les blessures à l'épaule les plus fréquentes au tennis ?

L'épaule peut être affectée par diverses pathologies, la plupart étant des microtraumatismes répétés auxquels elle est soumise, notamment en raison de l'importance et de la sollicitation de l'un de ses aspects fondamentaux : le service (figure 1). Bien que les affections les plus fréquentes soient les tendinites et les inflammations aiguës, nous décrivons ci-dessous quatre blessures importantes qui surviennent dans la pratique du tennis, tant professionnel qu'amateur :

Figure 1 : Différentes phases de service

Syndrome de conflit sous-acromial :

Peut-être l’un des plus fréquents, il provoque des douleurs à l’épaule dues à un conflit d’espace entre son contenant (espace acromiocoracoïdien) et son contenu (coiffe des rotateurs et bourse séreuse). Le diagnostic clinique repose sur une douleur et une altération fonctionnelle plus ou moins prononcées, étayées par des examens tels que la radiographie, l’échographie ou l’IRM.

Le traitement initial est conservateur, avec repos sportif, anti-inflammatoires, kinésithérapie et rééducation fonctionnelle, l’infiltration étant réservée aux patients dont l’état ne s’améliore pas avec ces mesures initiales.(Voir l'article sur l'infiltration échoguidée de la bourse sous-acromiale).

Un pourcentage élevé de patients répond à ce traitement initial. En l’absence d’amélioration, une chirurgie arthroscopique peut être indiquée.

Arthropathie acromio-claviculaire :

L’articulation acromio-claviculaire est compromise lors de mouvements d’amplitude importante, rapides et répétitifs. Elle touche presque toujours l’épaule dominante et survient après 25 ans. Trois mouvements peuvent affecter cette articulation lors de la pratique du tennis. Le diagnostic est principalement clinique et étayé par des radiographies et des échographies. Le traitement habituel repose sur le repos et la prise d'anti-inflammatoires, et, dans certains cas, sur des injections intra-articulaires de corticoïdes sous échographie. Rares sont les cas nécessitant une intervention chirurgicale.

Subluxation antérieure de l'épaule :

Les traumatismes répétés lors d'un smash ou d'un service entraînent une faiblesse du complexe antérieur de l'épaule et peuvent entraîner des lésions du bourrelet glénoïdien ou du bord antéro-inférieur de la glène. Elle se manifeste par une douleur intense en fin de coup, accompagnée d'une sensation de perte de force. Le traitement est généralement conservateur.

Neuropathie du nerf thoracique long :

Nerf long provenant de la colonne cervicale et responsable, entre autres, de l'innervation du muscle dentelé antérieur. Le smash et le service sont deux mouvements de tennis susceptibles de provoquer des neuropathies dues à des microtraumatismes répétés. Elle se manifeste par une douleur et une faiblesse fonctionnelle de l'épaule, accompagnées d'une sensation de perte de force et d'une scapula alata, qui apparaît lorsque le bord médial de la scapula se soulève lors des mouvements actifs de montée et de descente du bras (Figure 2). La kinésithérapie se concentrera sur la thérapie active ciblée de la ceinture scapulaire et la récupération fonctionnelle du muscle dentelé antérieur.

Figure 2 : Levée et abaissement brusque du bras pendant le service et le smash

Neuropathie du nerf suprascapulaire :

Responsable de l’innervation des muscles sus-épineux et infra-épineux, il peut être affecté par les smashs et les services (là encore, les plus exigeants techniquement et anatomiquement). Trois mouvements peuvent compromettre ce nerf :

- Adduction horizontale.

- Rétropulsion horizontale de l’épaule plus rotation externe.

- Antépulsion plus rotation interne.

Le nerf suprascapulaire traverse deux encoches : l’encoche suprascapulaire, avant laquelle il donne sa branche innervante au muscle sus-épineux, et l’encoche spinoglénoïde, après laquelle il donne son innervation au muscle infra-épineux. De ce fait, les symptômes de cette neuropathie peuvent varier selon la localisation de la lésion nerveuse. Le repos sportif, l’infiltration sous échographie et, dans les cas réfractaires au traitement conservateur, la libération chirurgicale du nerf peuvent restaurer la fonctionnalité, en complétant le traitement par une rééducation active et progressive dès les premiers signes de réinnervation.

Le nerf suprascapulaire traverse deux encoches (l'encoche suprascapulaire, avant laquelle il donne sa branche innervante au muscle supra-épineux, et l'encoche spinoglénoïdienne, après laquelle il donne sa branche innervante au muscle infra-épineux). De ce fait, les symptômes de cette neuropathie peuvent varier selon la localisation de la lésion nerveuse. Le repos sportif, l'infiltration échoguidée et, dans les cas réfractaires au traitement conservateur, la libération chirurgicale du nerf peuvent restaurer la fonctionnalité, en complétant le traitement par une rééducation active et progressive dès les premiers signes de réinnervation.

Quelles sont les blessures du coude les plus fréquentes au tennis ?

Peu d'articulations ont un lien aussi direct avec le sport que celui-ci. Le terme « épicondylite » ou tennis elbow désigne une douleur épicondylienne qui englobe un ensemble de pathologies de la face antérolatérale du coude, pouvant irradier vers l'avant-bras. Plusieurs pathologies sont à l'origine de douleurs dans cette zone. Domaine :

- Pathologie d'insertion. Altérations de l'insertion des muscles extenseurs de l'avant-bras dans l'épicondyle.

- Lésions de l'articulation radio-humérale.

- Neuropathies du nerf radial.

- Douleurs irradiant depuis la colonne cervicale.

La plupart de ces affections sont dues à des mouvements répétitifs et à des microtraumatismes répétés causés par des coups de revers. D'autres facteurs, dans ce cas extrinsèques, peuvent inclure des défauts techniques ou matériels, des raquettes, la tension du cordage, etc.

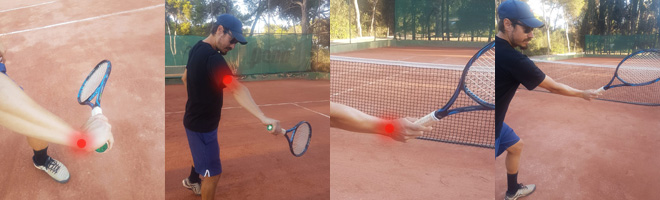

Figure 3 : Phases du revers à une main

Lors du revers, on passe d'une flexion du coude et du poignet en extension avec tension maximale à une extension du coude et une extension maximale du poignet, provoquant une surcharge de l'insertion du muscle extenseur. (Figure 3)

Le traitement dépendra du diagnostic. En cas de pathologie d'insertion, il est recommandé de pratiquer du repos, un traitement anti-inflammatoire et, dans certains cas, des injections de corticoïdes sous échographie, de la kinésithérapie (étirements, exercices excentriques, etc.), puis de rééducation et de correction des facteurs impliqués (choix du matériel et amélioration de la technique de frappe). En cas d'épicondylite de plus de trois mois ne répondant pas au traitement conservateur, des injections de plasma riche en plaquettes (PRP) sous échographie peuvent être indiquées. (Voir l'article sur l'épicondylite et le PRP). Il convient de mentionner les cas d'épitrochléite (douleur identique à celle du coude, mais interne), bien que non typique de ce sport, qui peuvent survenir chez les joueurs de tennis (en fin de service et en coup droit). Chez les enfants de 9 à 13 ans, il faut penser à la maladie de PANNER (ostéonécrose du condyle huméral).

Quelles sont les blessures du poignet les plus fréquentes au tennis ?

La puissance accrue du coup droit et le coup droit lifté (Figure 4) ont entraîné une augmentation des pathologies dans ce sport, la plupart étant généralement des tendinites légères ou des surcharges. De plus, les kystes synoviaux à l'arrière du poignet et les fractures de l'apophyse unciforme de l'os hamatum ne sont pas rares. Ces dernières se manifestent par une douleur au niveau du bord cubital de la main et du poignet, avec ou sans traumatisme antérieur (chute avec hyperextension du poignet) suite à des microtraumatismes répétés dus à des coups de pied ou des smashs. Un traitement conservateur est à nouveau essentiel.

Figure 4 : Coup top-spin

Quelles sont les lésions vertébrales les plus fréquentes au tennis ?

Bien que tous les segments vertébraux puissent être touchés, la colonne lombaire est de loin la plus touchée. La brusquerie des rotations, flexions et extensions du segment lombaire, combinée à des facteurs tels que l'âge, le manque d'entraînement, des pathologies lombaires antérieures (spondylose, discopathie dégénérative, listhésis vertébral), associées à des défauts techniques, et à des mouvements exigeants comme le service, expliquent la vulnérabilité et la prédisposition aux blessures de cette région. (Figure 5)

Figure 5 : Mouvements de flexion antérieure, d’hyperextension et de rotation lombaire.

Quelles sont les blessures musculo-squelettiques les plus fréquentes au tennis ?

En ce qui concerne les blessures musculo-tendineuses, deux méritent une mention particulière en raison de leur spécificité : la jambe du joueur de tennis et la lésion du muscle droit controlatéral de l'abdomen (Figure 6).

- La jambe du joueur de tennis : Un départ brutal et violent, genou en extension complète et cheville en flexion dorsale, provoque une désinsertion du gastrocnémien médial. Cette lésion touche généralement les personnes de plus de 40 ans et est associée à d'autres facteurs tels qu'un entraînement antérieur insuffisant, des facteurs environnementaux, des facteurs alimentaires, etc. Cliniquement, elle provoque une douleur soudaine (le signe du coup de pierre), souvent accompagnée d'un clic audible, et une séquelle fonctionnelle sévère. Les examens radiologiques confirment le diagnostic, principalement l'échographie, ce qui permet également d'établir le suivi et le pronostic. Le traitement est conservateur dans la grande majorité des cas, avec une immobilisation de 3 à 4 semaines, suivie de kinésithérapie et de rééducation.

- La lésion du muscle droit controlatéral de l'abdomen : Elle survient en raison d'une contraction soudaine des muscles abdominaux controlatéraux lors de la phase finale de l'exercice. Elle est parfois précédée d'un effort excessif, d'un manque d'échauffement, etc. La douleur se manifeste par une élongation ou une déchirure musculaire de la région abdominale inférieure controlatérale. L'échographie facilitera le diagnostic clinique.

Figure 6 : Mécanismes de production de tennis leg et de lésion du muscle droit de l'abdomen.

Quelles sont les blessures tendineuses les plus fréquentes au tennis ?

Les exigences physiques élevées, les efforts prolongés et les changements constants de rythme et d'accélération rendent les claquages et blessures tendineux très fréquents au tennis. Au niveau du membre supérieur, le smash et le service sont les deux mouvements techniques qui sollicitent le plus le tendon du supra-épineux et le chef long du biceps brachial. Le coup droit lifté provoque fréquemment une styloïdite radiale et une tendinite des premiers extenseurs, tandis que le revers et la volée en coup droit provoquent une styloïdite ulnaire et une entorse du bord ulnaire du poignet. De même, la tendinite du triceps brachial est liée au revers slicé (Figure 7). Les disproportions du haut et du bas du corps associées à un manque d'élasticité favorisent les tendinites des adducteurs, notamment lors de mouvements latéraux forcés (Figure 8). D'autres affections tendineuses courantes comprennent la tendinite rotulienne, la ténosynovite de la patte d'oie, la tendinite d'insertion des tendons péroniers, du tendon tibial postérieur et les tendinopathies du tendon d'Achille (les ruptures partielles/complètes de ce tendon ne sont pas rares).

Figure 7 : Mécanismes de production de la styloïdite radiale, de la tendinite tricipitale et de la styloïdite ulnaire.

Quelles sont les blessures articulaires les plus fréquentes au tennis ?

Après avoir abordé les pathologies articulaires du membre supérieur, intéressons-nous maintenant au membre inférieur. Si l'articulation de la hanche est plus sujette aux atteintes périarticulaires dues aux processus musculo-tendineux, et que le genou n'est pas particulièrement exposé (lésions méniscales, chondropathies, etc.), l'articulation de la cheville est particulièrement touchée chez les joueurs de tennis. Les atteintes ligamentaires externes dues aux torsades de pointes forcées en varus (Figure 8) et les lésions ostéochondrales du talus, etc., sont fréquentes.

Au niveau du pied, diverses pathologies peuvent survenir, toutes liées à la surcharge, aux altérations structurelles du pied, des chaussures et des surfaces de jeu, comme la fasciite plantaire (voir l'article sur la fasciite plantaire) et les fractures de stress (survenant principalement au niveau des 2e et 3e métatarsiens).

Sans aucun doute, toutes ces blessures peuvent être évitées en développant une capacité physique de base, en évitant la surcharge (une source courante de blessures), en créant des périodes de récupération entre les entraînements, en régulant l’intensité, la fréquence et la durée des entraînements et en compensant autant que possible l’asymétrie inhérente au tennis par des exercices complémentaires.

Figure 8 : Mécanismes des lésions du ligament latéral externe de la cheville et des lésions des adducteurs.

Prenez rendez-vous avec le Dr Jordi Jiménez. Il vous recevra au centre de Palma de Majorque et vous aidera à retrouver votre qualité de vie.

REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier David Alfaro et Rafael Baena, dirigeants et entraîneurs du Club Tenis Delta, pour leur collaboration et leurs conseils techniques et iconographiques dans la réalisation de cette publication.

![[VIDÉO] Infiltration échoguidée du doigt à ressaut](https://drjordijimenez.com/imagen/100/100/Imagenes/infiltracion-ecoguidada-dedo-resorte-drjordijimenez.jpg)

![[VIDÉO] Infiltration des facettes lombaires guidée par échographie](https://drjordijimenez.com/imagen/100/100/imagenes-pagina/sindrome-facetario-lumbar-drjordijimenez (1).jpg)

![[VIDÉO] Infiltration échoguidée de l'articulation de la hanche](https://drjordijimenez.com/imagen/100/100/Imagenes/valgo-dinamico-rodilla-drjordijimenez.jpg)