Pellegrini-Stieda-Krankheit: Definition, Klinik und Behandlung

- 21/10/2025

Was ist die Pellegrini–Stieda-Krankheit?

Die Pellegrini–Stieda-Krankheit ist durch eine posttraumatische Ossifikation oder Verkalkung des medialen Kollateralbandes (MCL) des Knies gekennzeichnet, typischerweise an seiner femoralen Insertion. Im Röntgenbild zeigt sich eine lineare oder gebogene Struktur neben dem medialen Femurkondylus. Wenn dieser Befund mit Schmerzen, Steifigkeit oder Funktionseinschränkungen einhergeht, spricht man vom Pellegrini–Stieda-Syndrom (Contreras, 2003).

Was ist die Ursache der Pellegrini–Stieda-Krankheit?

Die häufigste Ursache ist ein Valgustrauma des Knies, das zu einer teilweisen oder vollständigen Schädigung des MCL führt und eine Entzündung, Fibrose und nachfolgende dystrophische Ossifikation auslöst. Es wurden auch Fälle ohne offensichtliches Trauma beschrieben, die mit Mikrotraumen oder Gewebedegeneration zusammenhängen (Mabrouk & Sherman, 2025; Restrepo & Molina, 2016). Gokcen et al. (2015) beschreiben eine Variante der dystrophischen intraligamentären Verkalkung ohne Bandruptur, die radiologisch dieser Erkrankung ähneln kann.

Welche Symptome verursacht die Pellegrini–Stieda-Krankheit?

- Mediale Knieschmerzen, lokalisiert entlang des MCL.

- Gelenksteifigkeit und eingeschränkter Bewegungsumfang.

- Druckempfindlichkeit bei Palpation.

- Manchmal asymptomatisch und zufällig diagnostiziert (Paredes & Sáiz, 2011; Santos et al., 2012).

Wie werden Pellegrini–Stieda-Läsionen klassifiziert (welche Typen gibt es)?

Diese Klassifikation beschreibt die Morphologie der Verkalkung im Röntgenbild:

- Typ I: spitzenförmige Ossifikation mit unterer Ausrichtung, am Femur anliegend.

- Typ II: tropfenförmige Ossifikation mit unterer Ausrichtung, parallel zum Femur.

- Typ III: längliche Ossifikation mit oberer Ausrichtung, parallel zum Femur.

- Typ IV: spitzenförmige Ossifikation mit oberer und unterer Ausrichtung, am Femur anliegend (komplexer).

Klinische Bedeutung: Die Grade korrelieren nicht immer direkt mit der Symptomschwere, helfen aber bei der radiologischen Beschreibung und Behandlungsplanung.

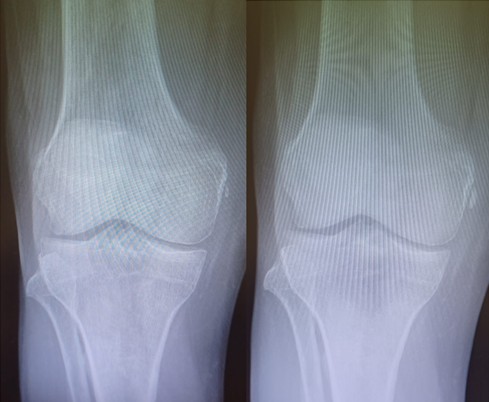

Zwei Beispiele der Pellegrini–Stieda-Krankheit.

Wie wird die Pellegrini–Stieda-Krankheit diagnostiziert?

- Röntgenbild: zeigt eine gebogene oder lineare Verkalkung neben dem medialen Femurkondylus (Panadero et al., 2012).

- MRT: nützlich zur Unterscheidung akuter oder chronischer Läsionen und zur Beurteilung des Ausmaßes der Bandverletzung (Restrepo & Molina, 2016).

- Ultraschall: ermöglicht die Darstellung der Verkalkung und die Durchführung therapeutischer Eingriffe wie Lavage (Panadero et al., 2012; Rizky et al., 2023).

Was ist die initiale Behandlung der Pellegrini–Stieda-Krankheit?

- Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR).

- Physiotherapie mit Beweglichkeits- und Kräftigungsübungen.

- Relative Ruhe und Anpassung der Aktivität.

- In einigen Fällen lokale Kortikosteroidinjektionen (Contreras, 2003).

Die meisten Patienten bessern sich innerhalb von 4–6 Monaten mit konservativer Therapie (Santos et al., 2012).

Was ist Ultraschall-gestütztes Barbotage und wie wirkt es?

Barbotage oder perkutane Lavage unter Ultraschallkontrolle ist ein minimalinvasives Verfahren, bei dem eine Nadel unter Ultraschallsicht eingeführt wird, um die Verkalkung zu fragmentieren und abzusaugen. Aktuelle Evidenz:

- Mabrouk & Sherman, 2025: Ultraschall-gestützte Lavage kombiniert mit PRP-Injektion als vielversprechende Option bei konservativ therapieresistenten Patienten.

- Rizky et al., 2023: Erfolgreicher Fall mit signifikanter Schmerzlinderung und verbesserter Beweglichkeit nach wenigen Wochen. Fazit: Barbotage ist effektiv und minimalinvasiv bei gut abgrenzbaren Verkalkungen.

Wann ist eine Operation bei Pellegrini–Stieda indiziert?

Die chirurgische Entfernung des verkalkten Fokus ist indiziert bei:

- Persistierenden und invalidisierenden Schmerzen.

- Versagen der konservativen Behandlung und der Barbotage.

- Kompression benachbarter Strukturen oder schwerer mechanischer Einschränkung.

Eine frühzeitige Resektion vor 6–12 Monaten sollte vermieden werden, um Rückfälle zu verhindern (Theivendran et al., 2009).

Wie ist die Prognose der Pellegrini–Stieda-Krankheit?

Die Gesamtprognose ist gut. Die meisten Fälle sprechen auf konservative Therapie an. Ultraschall-gestützte Verfahren wie Barbotage können schnelle Linderung verschaffen und Operationen in refraktären Fällen vermeiden (Mabrouk & Sherman, 2025; Rizky et al., 2023). Chirurgische Ergebnisse sind bei geeigneter Patientenauswahl zufriedenstellend (Theivendran et al., 2009).

Klinische Empfehlungen:

- Konservative Behandlung beginnen.

- Ultraschall zur Diagnose und Interventionsplanung einsetzen.

- Barbotage ± PRP bei persistierenden Fällen mit lokalisierter Verkalkung in Betracht ziehen.

- Operation nur bei chronischen, therapieresistenten Fällen erwägen.

- Klinische und bildgebende Verlaufsbeobachtung zur Beurteilung von Heilung oder Rückfall dokumentieren.

Literaturverzeichnis

- Contreras MA. Pellegrini–Stieda-Krankheit. Rev Esp Enferm Metab Oseas. 2003;12:57–58. Verfügbar unter: link

- Gokcen N, Kelle B, Kozanoglu E. Intraligamentäre Verkalkung des medialen Kollateralbandes, die das Pellegrini–Stieda-Syndrom bei einem Beinprothesenträger vortäuscht. Turk J Phys Med Rehab. 2015;61:70–72. Verfügbar unter: link

- Mabrouk A, Sherman AL. Pellegrini–Stieda Disease. StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan. PMID: 30570968.

- Panadero F, et al. Pellegrini–Stieda-Syndrom. Rev Dig de Ecografía Clínica. Sociedad Española de Ecografía. 2012;3(1):19–20. Verfügbar unter: link

- Paredes F, Sáiz S. Pellegrini–Stieda-Krankheit. FM. 2011;10(6):347–348.

- Restrepo J, Molina M. Pellegrini–Stieda-Syndrom: mehr als ein radiologisches Zeichen. Rev Colomb Reumatol. 2016;23(3):210–212. Verfügbar unter: link

- Rizky DA, Lee K, Sulaeman WS, Butarbutar JCP, Suginawan ET. Ultraschallgeführte perkutane Lavage zur Behandlung des Pellegrini–Stieda-Syndroms mit vermutetem ähnlichem Pathomechanismus wie das Rotatorenmanschetten-Syndrom: Fallbericht. J Orthop Case Rep. 2023;13(7):27–32. doi:10.13107/jocr.2023.v13.i07.3742. PMID: 37521393.

- Santos J, Ramos L, García D, Bermúdez C. Pellegrini–Stieda-Syndrom als Ursache von Knieschmerzen. Semergen. 2012;38. Verfügbar unter: link

- Theivendran K, Lever E, Hart W. Gute Ergebnisse nach chirurgischer Behandlung des Pellegrini–Stieda-Syndroms. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2009;17:1231–1233. DOI: 10.1007/s00167-009-0725-0

Vereinbaren Sie einen Termin mit Dr. Jordi Jiménez. Er empfängt Sie im Zentrum von Palma de Mallorca und hilft Ihnen, Ihre Lebensqualität wiederzuerlangen.

![[VIDEO] Ultraschallgeführte Injektion beim Schnappfinger](https://drjordijimenez.com/imagen/100/100/Imagenes/infiltracion-ecoguidada-dedo-resorte-drjordijimenez.jpg)

![[VIDEO] Ultraschallgesteuerte Infiltration der lumbalen Facettengelenke](https://drjordijimenez.com/imagen/100/100/imagenes-pagina/sindrome-facetario-lumbar-drjordijimenez (1).jpg)

![[VIDEO] Ultraschallgesteuerte Infiltration des Hüftgelenks](https://drjordijimenez.com/imagen/100/100/Imagenes/valgo-dinamico-rodilla-drjordijimenez.jpg)